「自治会や町内会って、結局は行政の下請けなんじゃないか」そんな声を耳にすることが増えてきました。ゴミ集積所の掃除や管理、防犯灯の電気代の負担、防災訓練や避難所運営の準備など、暮らしに欠かせない仕事の多くを、自治会が担っているのが現実です。本来なら行政がしっかり対応すべきことなのに、地域に丸投げされているように感じる人がいても不思議ではありません。

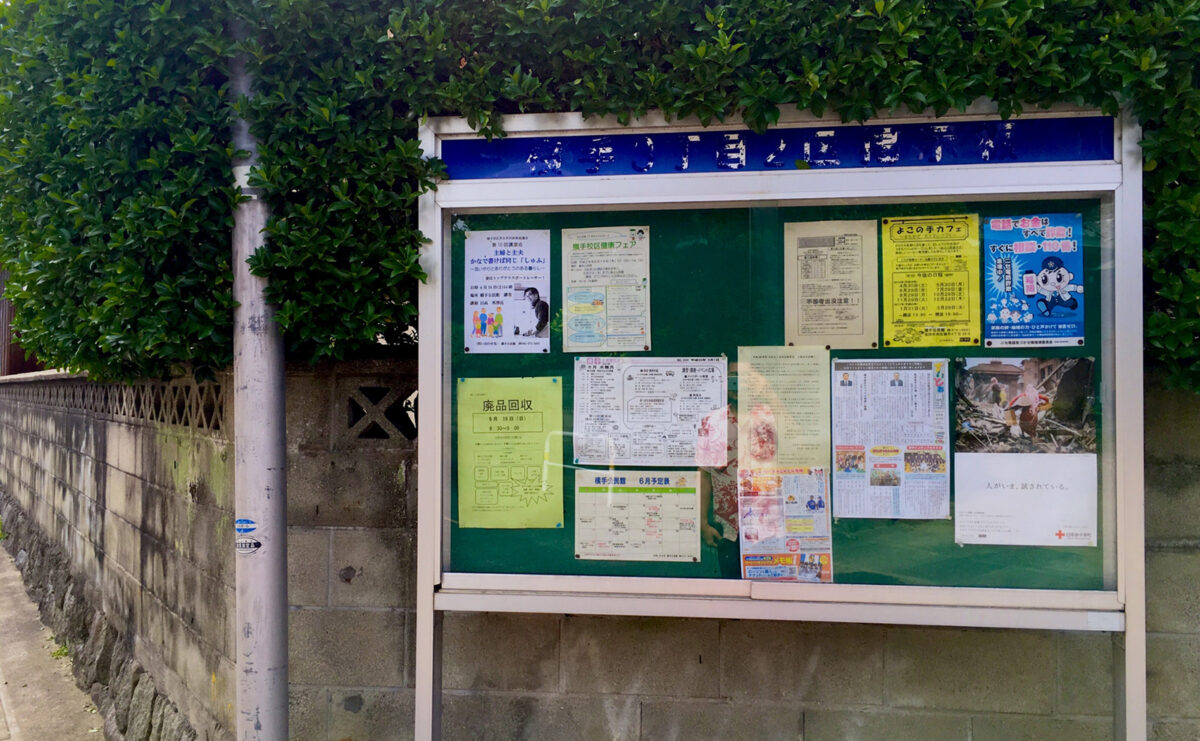

しかし一方で、自治会や町内会は昔から地域のつながりを支える大切な場でもあります。お祭りやイベントを開いたり、回覧板や掲示板を通して情報を届けたり、防犯パトロールで安心を守ったりと、顔の見える関係づくりを進めてきました。地域にとってなくてはならない存在であることも間違いありません。

ただし現実には、少子高齢化や共働き世帯の増加などで、自治会に加入する人は年々減っています。都市部では「入っていない世帯の方が多い」というところもあり、結果として活動の負担は限られた人に集中してしまいます。役員のなり手が不足し、「もう続けられない」という声があがるのも自然なことです。

今回は、「地域を守る自治会」と「行政の代わりをする自治会」、そのあいだで揺れる現実を分かりやすく整理します。住民にとって無理のない形で続けていくにはどうすればいいのか。行政と地域の関わり方を見直すヒントを一緒に考えていきましょう。

自治会・町内会の本来の役割

歴史的な成り立ち・隣組から住民自治へ

自治会や町内会のルーツは、戦前に強制的に組織された「隣組」にさかのぼります。隣組は行政の末端組織として、国からの指示を住民に徹底させる役割を持っていました。戦後になると、その仕組みは一度廃止されましたが、地域住民の生活を支える組織として形を変えて復活します。以降は行政の下部組織ではなく、住民が自主的に運営する「地域自治」の担い手として活動するようになりました。

住民交流・相互扶助の場

自治会・町内会の本来の役割は、地域に暮らす人々の交流と助け合いです。祭りや行事を通じた世代間の交流、防犯や見守り活動による安心の確保、災害時の支え合いなど、日常の暮らしを豊かにする機能を持っています。ご近所付き合いが希薄になりがちな現代においても、自治会は「顔の見える関係」を築く場として貴重です。困ったときに助け合える土壌を育てることが、自治会の大きな存在意義といえます。

自治体の公式説明~任意加入団体

自治体は公式に「自治会・町内会は任意加入団体」であると説明しています。つまり、加入は強制ではなく、住民が自由意思で参加する団体です。その位置づけは「地域の主体的な活動を支える組織」。行政の一部ではなく、あくまで住民が自ら運営する団体として認められています。行政との協働はあるものの、「行政の下請け」ではなく、地域の暮らしを良くするための自主的な組織であることが建前上も強調されています。

自治会・町内会が行政からの「下請け化」といわれる現状

ゴミステーション管理・防犯灯・道路清掃

多くの地域では、ゴミステーションの掃除やルール管理、防犯灯の設置・電気代負担、道路の草刈りや清掃などを自治会が担っています。これらは住民生活に直結する重要なインフラですが、本来であれば行政サービスに近い領域です。負担が自治会会費や役員の労力に依存しているため、「行政の肩代わりをしている」という不満が出やすく、加入率低下の一因ともなっています。

防災訓練や避難所運営の実態

災害時の避難所開設や運営、防災訓練の人員確保も自治会の役割とされるケースが少なくありません。行政は設備や備蓄を用意しますが、実際に動かすのは地域住民に委ねられがちです。自治会は「最前線の担い手」と期待されますが、高齢化や担い手不足のなかでは負担が大きく、「責任を押し付けられている」との声も上がります。こうした状況は、地域力に頼りすぎる行政姿勢への疑問を呼んでいます。

「行政の仕事を押し付けられている」との声

自治会に属する住民の中には、「これは行政の仕事ではないのか」と疑問を抱く人が少なくありません。防犯灯の費用負担や道路整備の一部など、公共性が高い活動を地域で担うことに違和感を持つのです。加入率が下がる中、限られた世帯に負担が集中すればなおさら不満は募ります。行政にとっては効率的でも、住民から見れば「下請け化」と感じられる要因になっています。

裁判例・総務省報告に見る課題

福井地裁の判決では、ゴミ集積所を利用できないとされた住民が訴訟を起こし、「利用拒否は不当」との判断が示されました。同時に「相応の費用負担は必要」ともされ、自治会の役割と行政サービスの境界が曖昧であることが浮き彫りになりました。総務省の調査報告でも、自治会に業務が偏っている現状が課題として指摘されています。法と制度の整合性をどう取るかが今後の焦点です。

自治会・町内会にかかる負担と限界

現在、多くの自治会・町内会が直面している大きな課題が「高齢化」と「担い手不足」です。地域の中心メンバーは高齢者であることが多く、体力的に役割を果たすのが難しくなってきています。その一方で、若い世代は共働きや子育てで忙しく、役員や行事運営に参加しづらい状況です。さらに、自治会の財源となる会費収入も加入率の低下に伴って減少しており、「活動したい気持ちはあるが、資金も人も足りない」という声が各地で聞かれます。

特に都市部では、加入率の低下が顕著です。新しく引っ越してきた人が自治会の存在を知らなかったり、必要性を感じなかったりするケースも多く、世帯数の割に会員数が少ない地域が増えています。その結果、限られた会員が役員を何度も務めたり、一部の人に負担が偏ったりする状況が続いています。公平に役割を分担することが難しくなり、「やりたくても人がいない」「同じ人にばかり押し付けている」という不満や疲弊が蓄積しています。

こうした現実は、行政からの下請け的な業務を押し付けられているという印象をさらに強めています。もともと住民交流や相互扶助を目的に始まったはずの自治会が、ゴミ集積所の管理や防犯灯の維持など、公共サービスに近い業務まで担わされることで、住民の間に「なぜここまでしなければならないのか」という疑問が広がっているのです。人手もお金も不足している中で、行政サービスの補完役を果たすことが常態化すれば、自治会の本来の意義が見失われ、活動そのものの持続可能性が揺らぎかねません。

行政との関係性・自治会や町内会は下請けかパートナーか

自治会や町内会は、行政にとって「地域住民とつながる接点」として大きな役割を果たしています。広報や災害情報を効率的に届ける窓口になったり、防犯・防災の現場で行政が把握しきれない細かな地域状況を伝える存在でもあります。その意味で、自治会は行政にとって欠かせないパートナーといえますが、一方で「行政がやるべきことを押し付けられている」という住民の感覚も根強く残っています。

本来、自治会は住民自治の組織であり、行政の下部機関ではありません。行政としても「任意加入団体」と位置づけている以上、住民の自主性を尊重する必要があります。では、行政はどこまで支援すべきなのでしょうか。例えば、ゴミ集積所の管理や防犯灯の設置などは、住民負担では限界があり、行政が財政面や制度面で積極的に関与するべきだという議論が強まっています。

ここで重要なのは、「業務委託」と「協働」の違いです。業務委託は行政が本来の仕事を下請けとして丸投げする仕組みですが、協働は地域課題を行政と住民が対等に話し合い、役割を分担する形です。後者であれば、住民が主体性を発揮しつつも、行政からの支援によって負担を軽減できます。

実際、補助金制度を通じて自治会活動を下支えしたり、協働事業として防災や高齢者見守り活動を行政と一緒に進めたりする取り組みは広がりつつあります。また、ICTの導入支援により、デジタル回覧板やオンライン会議を実現する例も出てきています。これらは「下請け化」ではなく、住民自治を尊重しながら行政とパートナーシップを築く好例といえるでしょう。

持続可能な自治会運営へのヒント

「最低限+選択制」での役割分担

自治会活動を持続可能にするには、役割の柔軟化が欠かせません。全員に重い負担を求めるのではなく、最低限必要な役割だけを設定し、それ以外は「選択制」で自由に参加できる仕組みが有効です。例えば、会計や広報などの基幹業務は必須とし、イベント準備や清掃活動は希望者が関わる方式にすることで、参加のハードルを下げられます。無理のない分担が「押し付け合い」から「協力し合い」への転換につながります。

ICT・デジタル回覧板で事務軽減

紙の回覧板や手作業の資料配布は、時間も手間もかかります。そこで有効なのがデジタル回覧板やメール配信、LINEグループなどICTの活用です。情報伝達の効率化により、役員の事務負担を大幅に減らすことができます。さらに、記録や会計もクラウド管理に移行すれば、引き継ぎもスムーズになり、後任探しの負担も軽減できます。高齢者には紙を併用することで世代間の格差も解消できます。

外部団体・NPOとの連携

自治会だけで地域課題を解決しようとすると限界があります。そこで、防災訓練を消防団や大学と協力したり、高齢者見守りをNPOや福祉団体と連携したりする取り組みが効果的です。外部の力を借りることで、住民の負担を減らしつつ、専門性の高い活動が実現できます。自治会は「全部自分たちで抱え込む組織」から「地域のコーディネーター」へと役割を変えていくことが持続可能性のカギになります。

行政による制度的支援の必要性

自治会の自主性を尊重しつつ、行政による制度的支援も不可欠です。具体的には、会費収入減を補う補助金制度や人材育成の研修、事務効率化を支えるICT導入補助などが考えられます。行政が「一方的に委ねる」のではなく、資金や仕組み面で自治会をサポートすることで、地域の持続可能な運営が可能になります。自治会が下請け化せず、真のパートナーとして機能するためには、この支援体制が大きな支えとなります。

まとめ

自治会・町内会は、本来「地域に暮らす人々が互いに支え合い、安心して生活できる環境をつくる」ための自主的な組織です。しかし現実には、ゴミ集積所の管理や防犯灯の維持、防災訓練や避難所運営といった行政に近い役割を担うことが常態化し、「行政の下請け」との批判を招いています。加えて、加入率の低下や高齢化による担い手不足、会費収入の減少といった課題が重なり、自治会の活動はますます厳しい状況に追い込まれています。

こうしたなかで求められるのは、自治会が「行政の代行者」ではなく、行政と対等なパートナーとして地域を支える体制を築くことです。そのためには、役割分担の柔軟化やICTの活用、外部団体との連携、そして行政からの制度的支援が欠かせません。住民が無理なく関われる仕組みを整えることで、自治会は本来の使命である「地域のつながりと安心を守る場」として力を発揮できます。

自治会・町内会を持続可能な形で未来へつなぐには、住民と行政の双方が「押し付け」や「依存」ではなく、「協働」という姿勢を持つことが大切です。地域を守るのは一人でも一組織でもなく、互いに支え合う関係の中にこそ答えがあります。