はじめに

地域社会において、自治会や町内会は住民同士をつなぎ、生活基盤を支える重要な役割を担っています。ごみ集積場の管理、防災活動、広報の回覧など、行政と住民をつなぐ存在として欠かせない一方で、その会計の中身に目を向けると、今もなお議論を呼ぶ支出項目があります。それが「神社費」です。多くの地域では、長年の慣習として自治会費から神社の維持や祭礼の運営費が拠出されてきました。氏子制度と自治会が一体化してきた歴史を背景に、「地域の神社を支えるのは当然」という意識が根強く残っています。

しかし現代では、住民の信仰や価値観が多様化しています。キリスト教や仏教の信者、創価学会などの新宗教に属する人、また特定の宗教を信じない人も増えており、そうした人々にとって自治会費から神社費が自動的に支出されることは「信教の自由」に反するのではないかという疑問が生じています。実際、裁判所が「違法」と判断した例もあり、全国各地で問題提起が繰り返されています。

この問題は単に会計上の不透明さにとどまらず、地域社会のあり方や住民間の信頼にも直結します。強制的な負担や参加の空気が広がれば、自治会そのものへの加入意欲を下げることにもなりかねません。一方で、神社や祭りは地域文化の継承に欠かせない側面もあり、支え手を失えば存続が危うくなる現実もあります。だからこそ「慣習だから」で済ませず、住民一人ひとりが納得できる持続可能な仕組みを議論することが求められています。

自治会や町内会と神社の歴史的背景

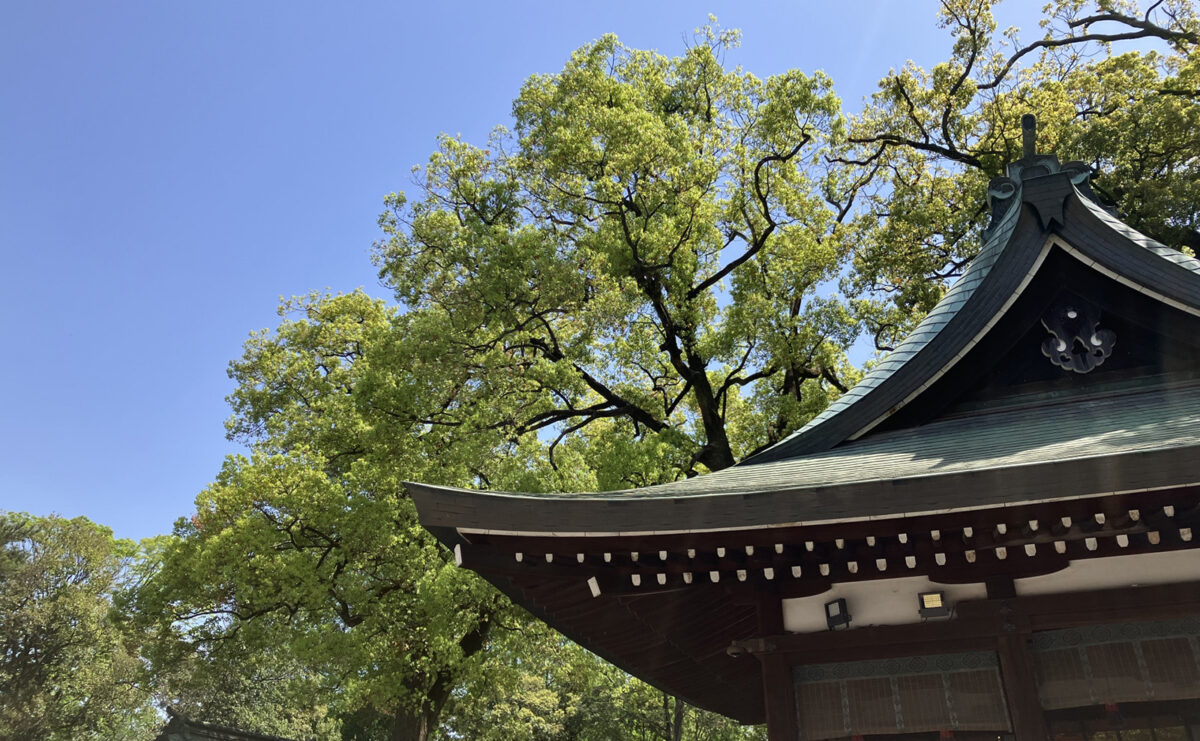

日本の地域社会において、神社は長らく「氏神さま」として住民の暮らしに深く根付いてきました。農耕の豊作や地域の安寧を祈る祭礼は、単なる宗教行事にとどまらず、地域の結束を強める社会的な役割を果たしてきました。そのため、住民は「氏子」として神社を支えることを当然の務めとし、労力や資金を分担する仕組みが自然に育まれました。

この「氏子組織」は、地域共同体の骨格を成す存在でしたが、戦後に整備された町内会・自治会制度と重なり合う形で運営されることが多くなります。戦前は国家神道の下で、神社が国家と強く結びつけられ、住民は祭礼への参加を事実上義務づけられていました。戦後は憲法により信教の自由が保障され、国家と宗教の分離が定められましたが、地域の慣習としては氏子と住民組織の一体性が続きました。その結果、自治会の会計から神社費を支出する形が「当たり前」とされてきたのです。

特に農村部や古い町では、自治会長が神社の総代を兼ねる例も少なくなく、組織の区分が曖昧になりました。一方、新興住宅地などでは多様な価値観を持つ住民が増え、従来の一体化した体制に違和感を覚える声も目立つようになっています。つまり、自治会と神社の関係は、歴史的には「地域の暮らしを守るための一体性」から生まれたものの、現代社会にそのまま当てはめるには課題が多いのです。こうした背景を理解することが、今後のあり方を考える出発点となります。

神社は地域の氏神として住民生活を支え、氏子組織と自治会は歴史的に重なり合ってきました。戦後も慣習として一体化が続きましたが、多様化する現代ではその仕組みに違和感や課題が生じています。

コメント

コメント一覧 (1件)

読み応えのあるサイトでした