はじめに

福井地裁の判決概要

2025年4月16日、福井地裁は、町内会を退会した福井市の男性(43歳)がごみステーションの使用を求めた訴訟で、年間1万5千円の使用料を支払うことを条件に、使用を認める判決を下しました。男性は、町内会退会後にごみステーションの使用を拒否され、慰謝料90万円も請求していましたが、慰謝料請求は棄却されました。判決では、ごみステーションの管理費用や防犯灯の電気代など、町内会活動の一部が公共的利益に資するものであり、町内会への加入にかかわらず住民が負担すべきと指摘されました。この判決は、自治会未加入者と地域コミュニティの関係性について、重要な示唆を与えるものとなっています。

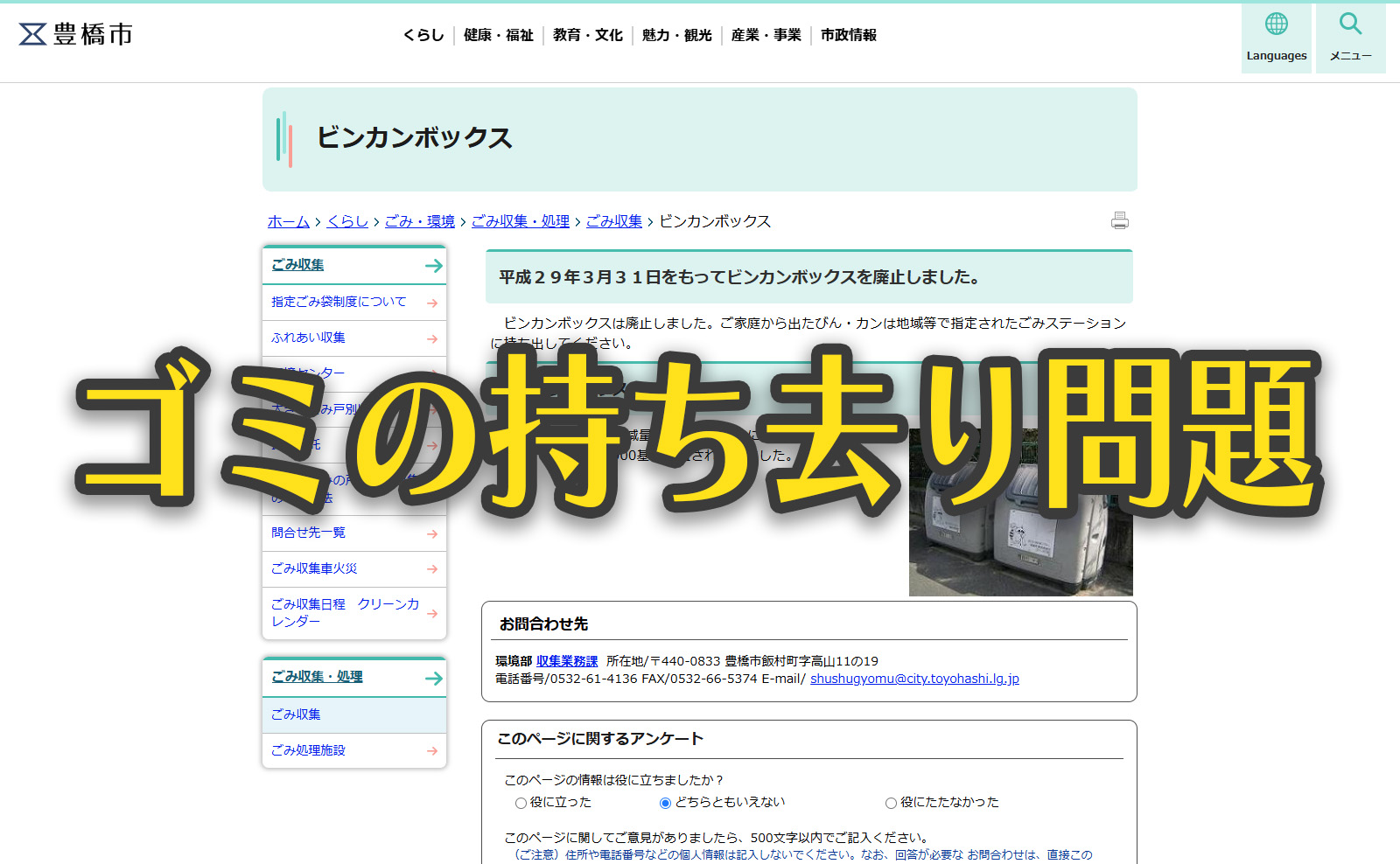

全国で噴出する「ごみステーション利用×未加入者」の問題

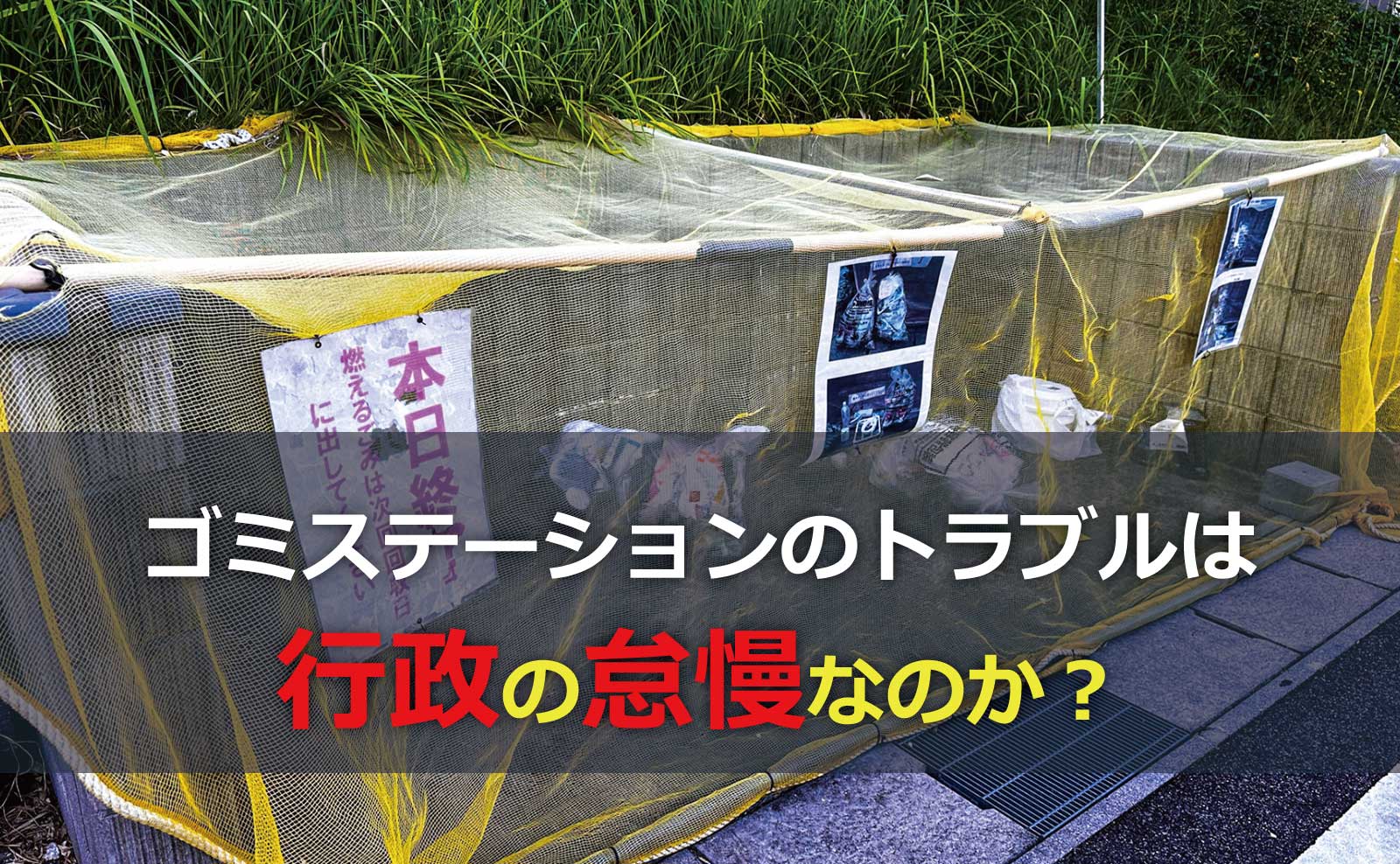

近年、全国各地で自治会未加入者がごみステーションの利用を巡ってトラブルになるケースが増加しています。国立環境研究所が2020年に実施した全国調査によると、70%の市町村で、自治会未加入者がごみ集積所を利用できないといったトラブルが発生していると報告されています。自治会がごみステーションの設置・管理を担っている地域では、未加入者の利用を禁止するルールが存在し、これが住民間の摩擦を生んでいます。自治会の加入率が低下する中、地域コミュニティの維持と公平性の確保が課題となっています。

自治会長として直面した未加入者対応の経験

私が自治会長を務めていた際、未加入者からごみステーションの利用について相談を受けたことがあります。自治会に加入していない人、退会した人がごみステーションを利用することについての是非について様々な意見が交わされました。自治会員の立場から見ればごみステーションの管理や清掃は自治会で行っており、自治会費も払わず清掃当番もやらない住民の方がごみステーションを利用することに納得できない人が多いのが現実です。

しかし、その方の言い分はごみを収取するのは行政のサービス。自治会員でないとごみステーションを利用できないというのならマイカー通勤の人が通りすがりに自治会のごみステーションに捨てていくことについてはどのように考えるのか?ということです。自治会内部では「他の会員との不公平感が生じる」との意見があり、対応に苦慮しました。最終的には、結論が出ないまま年度が替わって私も自治会長から退いたため議論自体が消えてしまいました。この経験は、地域コミュニティにおける共助の在り方や、公助との線引きの難しさを実感させるものでした。

ごみステーションは「公共物」か「自治会財産」か

自治会が管理・設置・清掃・費用負担をしている現状

地域に設置されている多くのごみステーションは、実は行政が設置したものではなく、自治会が自主的に設け、管理しているものです。囲いの設置、カラス除けネットの準備、清掃当番のローテーション、利用ルールの周知など、すべて自治会が担っています。住民がごみを安心して出せるのは、こうした地道な活動があってこそなのです。にもかかわらず、未加入者や外部からの利用者が増えると、管理が行き届かなくなり、トラブルや不満の種になります。ごみステーションは公共のように見えて、実際は私的努力の上に成り立っているのが現実です。

サイト管理人

サイト管理人「当たり前に使える場所」には、誰かの手間が必ずあります。その誰かが地域の住民であることを忘れてはいけません。

行政が「設置は自治会任せ」としている制度のグレーゾーン

多くの自治体では、ごみ収集は行政サービスである一方、ごみステーションの設置や維持管理は“地域任せ”という形が一般的です。自治体側は「地域の事情に詳しい住民同士で管理した方が効率的」としていますが、その実態は、役員の高齢化や担い手不足によって限界を迎えつつあります。責任と権限が曖昧なまま放置されてきたこの構造は、今回の福井地裁の判決でも問われることとなりました。

「地域任せ」は一見理にかなっていますが、制度としての整備がないまま責任だけが押しつけられている印象です。

市からの補助金があるとはいえ、労力とコストの多くを自治会が担っている現実

確かに自治会には、市から補助金が支給されている場合があります。たとえば防犯灯の電気代や環境美化活動費などです。しかし、補助金はごく一部に過ぎず、清掃道具の購入、ごみネットの交換、ステーションの補修費用など、多くの負担は自治会費から捻出されています。しかも、現場で実際に手を動かしているのは住民ボランティアです。お金だけでなく、時間と労力も「見えないコスト」として積み重なっているのです。

金銭的な補助では補えない「手間」が、地域の維持を支えています。その実態がもっと認識されるべきです。

「管理責任」だけを自治会に任せる構造的矛盾について

ごみの収集は行政の役割ですが、その収集拠点となるごみステーションの管理は自治会に任されているこの構造自体が大きな矛盾をはらんでいます。未加入者がごみを出す場所がないという問題に対して、行政は「自治会と話し合って」と当事者間の解決を促しますが、それでは制度としての責任放棄ではないでしょうか。公助と共助の境界が曖昧なままでは、住民間の対立は解消されません。

責任の所在が不明確な制度設計では、地域に分断と疲弊を生みかねません。今こそ見直しの時だと感じます。

判決が示した「共助」の再評価

年1万5千円という判断の背景(公共的利益と管理費のバランス)

福井地裁の判決では、ごみステーションの使用料として年間1万5千円が妥当とされました。この金額は、町内会活動にかかる費用のうち「公共的な利益に資する」部分(ごみステーション管理、防犯灯の電気代等)を市からの補助金を差し引いた上で、世帯数で按分して算出されたものです。これは、行政サービスと地域共助の中間点を見つけようとしたものであり、「未加入だから無料」「加入者だけが全負担」といった両極端を避けた現実的な線引きといえます。

この金額設定には、単なるコスト換算以上の「地域との関わりの最低ライン」が示されていると感じました。

判決が暗に示す「共助の対価」の考え方

今回の判決は、「共助には対価が必要」という価値観を司法の判断として明確に示した点で意義があります。ごみステーションの使用は単なる場所の提供ではなく、日常的な管理やトラブル対応といった継続的な活動によって成り立っています。それを担う自治会に対して、未加入者であっても一定の金銭的負担をすることが妥当であるという判断は、共助に無償であることを当然としない新たな基準を打ち立てたともいえるでしょう。

地域への参加がゼロか100かではなく「できる範囲で支える」形も許容される時代に入ったと思います。

形式的な自治会加入ではなく、実質的な「地域貢献の公平性」が求められる時代

これまでの地域社会では、自治会に加入しているか否かが支援の基準となっていました。しかし今回の判決は、その枠組みを揺さぶりました。加入していなくても一定の負担をすればサービスを受けられる、逆に言えば、加入していても実質的な地域貢献がなければ形骸化する…つまり、形式よりも実質の公平性が問われる時代に入ったということです。住民一人ひとりの「地域との関わり方」が再定義されつつあるのです。

「加入しているから偉い」「未加入だから排除すべき」ではなく、それぞれがどう関わるかを見つめ直すべき時です。

自治会の苦悩と住民の声

自治会は今、ごみステーション問題をはじめとする地域の共助体制の維持に大きな困難を抱えています。今回の訴訟でも明らかになったように、自治会を退会する人が増えると困るという危機感は非常に深刻です。特に、若い世代や転入者の加入率が低下する中、従来の全戸加入を前提とした仕組みが崩れつつあります。

一方、加入者の立場からは、未加入者がごみステーションを利用するのは不公平だという声が根強くあります。会費を払い、清掃や当番をこなしている会員にとって、何の負担もせず同じサービスを享受されることには納得しがたい現実があります。共助の仕組みが持続するには見えない努力の共有が必要ですが、それが見えづらくなっているのです。

対照的に、未加入者の側にも切実な事情があります。仕事が忙しくて地域活動に関わる余裕がない、子育てや介護で手が離せないといった声も少なくありません。また、自治会の方針に賛同できない、閉鎖的な雰囲気が苦手といった理由から意図的に距離を取るケースもあります。

こうした温度差が、共助の名の下に強制的な負担を求める構造に対して、反発や対立を生む土壌となっています。地域コミュニティのあり方を問い直す必要があるのは、まさにこうした分断を生まないためでもあるのです。

- 自治会を辞めても、ごみは行政が収集するものだから出せるはず

- 会費も払わず掃除もせずに利用されるのは不公平

- マイカー通勤の通りすがりが捨てていく方が問題では?

- 忙しくて活動には出られないが、ごみだけ出せないのは困る

- 自治会の雰囲気が合わずに入りたくない

- 担い手がいなくて、結局一部の人に負担が集中している

- 加入していても何もせず、ただ払っているだけの人もいるのに…

公助と共助の線引きはどこにあるのか

ごみ処理は本来行政サービスでは?

ごみ処理は法律上、市町村が責任を持って行うべき行政サービスです。住民は税金を納めており、その対価として家庭ごみの収集・処理は当然の権利と認識されています。にもかかわらず、実際には「出す場所」が確保されていない、あるいは利用を拒まれるケースが存在しています。これは、ごみ収集は行政の仕事であっても、出す場所(ごみステーション)の管理が自治会に委ねられているという現実が背景にあります。結果として、行政サービスの一部が地域の共助によって成立しており、その責任と負担が不明確になっています。この構造は、法制度の原則と実態の乖離を生み、住民の混乱や不満の原因となっています。

実態は地域任せ=共助に依存

現実には、多くの自治体がごみステーションの設置・管理・清掃などを自治会に任せており、行政は「収集のみ」を担うという構造が定着しています。こうした形は「地域の実情に即した柔軟な運用」として行政側にとって都合がよい面がありますが、その分、自治会には労力や費用の負担が重くのしかかります。しかも、加入率が下がり、担い手が減っている今の時代においては、共助に依存したこの体制は限界を迎えつつあります。本来行政が負うべき部分まで地域が肩代わりしている現状を放置することは、制度的な無責任につながりかねません。

個別収集や行政直轄管理は現実的に可能か?

こうした問題を解決する手段の一つとして、行政がごみステーションの設置管理まで直轄で行う、あるいは個別収集を導入するという案があります。しかし、これには多くの課題が伴います。個別収集はコストがかさみ、職員数や車両台数も増やす必要があります。また、ごみの出し方や分別のルール徹底などの点で現場の混乱も予想されます。一方で、行政直轄のごみステーション管理も、細かな地域事情に対応しきれないリスクがあり、一律的な運用では逆に柔軟性を失う可能性があります。つまり、制度変更にはメリットと同時に現実的なハードルが存在するのです。

今こそ制度の再設計を

今回のようなトラブルは、制度の不備と現実の変化の間に溝があることを象徴しています。少子高齢化、共働き世帯の増加、地域コミュニティの希薄化といった社会構造の変化に、旧来の自治会中心型の仕組みが追いついていないのです。いま求められているのは、自治会と行政の役割を再定義し、負担の公平性と地域の持続性を両立させる制度への再設計です。一方的に地域へ負担を押しつける形ではなく、行政が責任を持って一定の仕組みと支援策を整備することが不可欠です。現場任せにせず、全体の仕組みを見直すタイミングに来ているのではないでしょうか。

- ごみ収集は行政の役割だが、ごみステーションは地域任せという構造に矛盾がある

- 実態は自治会の共助に大きく依存しており、担い手不足が深刻化している

- 個別収集や行政管理も選択肢だが、コストや運用の課題が多い

- 共助だけでは限界があるため、公助の見直しが必要

- 制度設計そのものを、現代の地域社会に合わせて再構築する時期に来ている

これからの地域コミュニティに必要な視点

高齢化・多忙化の中で「加入ありき」の自治会は限界

現代の地域社会では、従来型の「全世帯加入」が前提の自治会運営が限界に達しつつあります。高齢化により担い手が減少し、若い世代も共働きや子育てで地域活動に関わる余裕がありません。「自治会に入らないとごみも出せない」「イベントにも参加しないと浮いてしまう」といった義務感や圧力が、逆に自治会離れを加速させている側面もあります。今後は、「入ることが当然」という前提から脱却し、「関わり方は人それぞれ」という柔軟な地域とのつながり方を認めることが求められます。

デジタル活用、役割の細分化、「準会員」制度などの改革案

自治会運営を持続可能にするには、時代に合わせた柔軟な仕組みが必要です。たとえば、情報伝達は紙の回覧板からLINEやウェブサイトに移行することで、高齢者と若年層の双方に対応しやすくなります。また、会長や班長に仕事が集中しがちな構造も見直しが必要です。役割を細分化し、できる人ができることを担う体制にすれば、参加のハードルは下がります。さらに、「準会員制度」を設けて会費だけ支払う形や、清掃だけ協力する形など、部分的な参加を公式に認めることで、多様な関わり方が可能になります。

ごみ問題をきっかけに「新しい地域の合意形成のかたち」を模索すべき

ごみステーション問題は、単なる清掃や利用ルールの話ではなく、地域社会の合意形成の在り方そのものを問い直す契機となっています。加入・未加入という二分法ではなく、それぞれの立場や事情を尊重しながら、地域のルールを再構築する必要があります。そのためには、強制ではなく対話と合意を基本にした「話し合いの文化」が不可欠です。ごみ問題は氷山の一角であり、その背後には自治、防災、福祉といったあらゆる地域課題が横たわっています。いまこそ、多様性と共感を土台にした新しい地域運営を模索すべきときです。

- 加入前提の自治会は、現代の生活スタイルに合わなくなってきている

- デジタル化や役割分担で、自治会の運営を効率化・参加しやすくする必要がある

- 準会員制度など、多様な参加の形を正式に認める仕組みが求められる

- ごみ問題は、地域の合意形成のあり方全体を見直すきっかけとなる

- 対話と共感を軸にした柔軟なルールづくりが、地域の持続性を高める鍵となる

おわりに

ごみステーションの利用を巡るトラブルは、単なるごみ出しのルールを超え、地域コミュニティの在り方そのものを問い直す問題です。今回の福井地裁の判決は、その象徴的な出来事として、多くの自治会や住民にとって大きな示唆を与えるものでした。ごみステーション問題は、地域の持続性や、共助と公助のバランス、そして住民一人ひとりの役割を改めて見つめ直す入口です。

この問題が引き起こす対立は、未加入者対加入者という単純な構図ではありません。背景には、多様化した暮らし方、価値観の違い、地域への関わり方の選択肢の少なさなど、さまざまな課題が積み重なっています。だからこそ必要なのは、排除ではなく包摂の仕組みづくりです。一律の参加や一方的な負担ではなく、できる範囲で関わり合い、地域を支え合える柔軟な制度設計が求められています。

加入しているか否かという形式ではなく、「その人が地域にどう関わろうとしているか」に目を向ける時代になっています。形よりも実質を重視し、負担よりも対話を重んじる姿勢こそが、今後の地域コミュニティの持続可能性を左右する鍵になるはずです。

自治会長として、実際に未加入者のごみ問題や役割の偏りに悩んできたからこそ、理想と現実の間で揺れる多くの住民の声に触れてきました。その経験を踏まえて言えるのは、制度の整備も大切ですが、それ以上に一人ひとりの理解と共感が、地域を変えていく原動力になるということです。

地域を支えるのは制度だけではありません。声をかけ合い、違いを認め、できる範囲で関わる。その積み重ねが、次の地域社会をつくっていくのだと感じています。