近年、自治会や町内会に寄せられる地域住民からの相談の中で、「近所にゴミ屋敷があって不安」「なんとか対処してほしい」という声が目立つようになっています。悪臭や害虫、火災の危険性といった実害があるケースもあり、住民の不安は深刻です。しかし、自治会や町内会には法的な強制力がなく、個人の私有地に介入することもできないため、「なんとかしてあげたいが、どうすれば…」というジレンマを抱える役員の方も多いのではないでしょうか。

僕が自治会長を務めていた時にもゴミ屋敷についての相談が住民からありました。そのゴミ屋敷に住んでおられる方にはなかなか会うこともできず何も進めることができませんでした。しかし僕の次の自治会長になられた方も引き続き対処してきた結果、解決に向けて動き出してきたようです。

ゴミ屋敷の問題は今後も高齢単身世帯の増加に伴いさらに増加していくと考えられます。そんな悩みを抱える自治会・町内会の役員さんに向けて、ゴミ屋敷問題に冷静かつ適切に向き合うための基本的な考え方と、実際にできる対応の流れをわかりやすく解説します。感情的にならず、地域としてどう支えていけるかを考えるための一助になれば幸いです。

ゴミ屋敷の背景と問題点について考えてみる

ゴミ屋敷とは?定義と一般的な特徴

「ゴミ屋敷」とは、家屋の内外に大量のゴミや不要物が長期間放置され、通常の生活環境とはかけ離れた状態にある住宅を指します。単に物が多いだけでなく、明らかに衛生的に問題がある場合や、敷地外にまでごみがあふれているケースが多く見られます。見た目だけでなく、異臭や害虫発生の原因になることもあり、周囲に与える影響は深刻です。こうした状態に至る背景には個人的な事情があるものの、地域住民にとっては迷惑行為に見えてしまい、トラブルに発展することも少なくありません。

背景にある心理的・社会的要因とは?

ゴミ屋敷化してしまう背景には、単なる“片付け下手”では済まされない事情があります。たとえば、家族や地域とのつながりを失ったことによる孤立、高齢者のセルフネグレクト(自己放任)、精神的な疾患や認知症といった要因が重なっていることが多いのです。また、他人を家に入れることへの強い拒否感や、物を手放すことへの執着も関係していることがあります。外からは見えにくいこうした背景を無視して「迷惑な人」と決めつけてしまうと、問題の解決はかえって難しくなります。

地域に及ぼす影響と住民の不安

ゴミ屋敷は見た目の問題だけではなく、近隣住民の生活環境や安全に直接的な悪影響を及ぼします。腐敗臭やネズミ・ゴキブリの発生、敷地外へのゴミの流出などによって、周辺住民の衛生環境が損なわれます。また、可燃物が積み上がっている状態は火災のリスクが高く、実際に火災が発生した事例も報告されています。さらに、不審者の出入りや防犯意識の低下といった面からも、「あの家のせいで夜が怖い」といった不安の声が上がることも少なくありません。

自治会はどう動けるのか?まず押さえておくべきポイント

ゴミ屋敷の問題に直面したとき、自治会として「どうにかしてほしい」との声を受けることは少なくありません。しかし、まず認識しておきたいのは、自治会には法的な強制力がなく、個人の所有地に対して直接的な措置を講じる権限はないということです。また、当事者には財産権やプライバシーがあるため、無断で敷地に入ったり、片付けを強要したりすることはできません。感情的に動いてしまうと、逆にトラブルを拡大させる可能性があります。重要なのは、地域住民の不安や現状を客観的に整理し、事実を記録した上で、行政や福祉関係者など専門機関と連携しながら、段階的かつ丁寧に対応を進めていく姿勢です。自治会の役割は「何とかすること」ではなく、「つなぐこと」であると捉えるとよいでしょう。

- 自治会には「強制力」はない

- 個人の財産権とプライバシーの尊重が前提

- 感情的に動かず、客観的に状況を整理することが重要

実際にできる対応策

ゴミ屋敷の問題に自治会として対応する際、まず最初に必要なのが「情報の整理」です。感情的な意見に流されるのではなく、冷静に事実を集めることが重要です。まずは近隣住民から具体的な声や状況を聞き取り、「いつ頃から」「どんな状況か」「どのような影響があるか」といった情報をメモにまとめます。また、ゴミの量や外にあふれている様子、悪臭や害虫の発生状況などを写真に収めることで、客観的な記録が残せます。トラブルや通報履歴がある場合には、それらも記録しておきましょう。個人情報やプライバシーには配慮しつつも、行政や関係機関に相談する際に必要となるため、証拠性のある資料を整えておくことが大切です。問題の全体像を把握しておくことで、次のステップもスムーズに進められます。

- 他の住民の意見や証言を集める

- 写真や状況メモなど、記録として残す

- 近隣トラブルが発生していないかの確認

次のステップは、ゴミ屋敷となっている当人への働きかけです。ただし、いきなり自治会が押しかけるのは逆効果になる恐れがあるため、本人との関係性や性格に配慮して慎重に対応する必要があります。可能であれば、信頼関係がある近隣住民や民生委員など、相手にとって“話しやすい存在”からの声かけが有効です。その際は「迷惑だ」と責めるのではなく、「地域で心配している」「体調など大丈夫ですか?」といった声かけで、状況を知ろうとする姿勢が大切です。本人が孤立していたり、支援を求めることができない状態にある可能性もあります。話し合いが難航する場合は、無理に進めず、民生委員や地域包括支援センターなど、対人支援の専門機関と連携しながら慎重に対応していきましょう。

- まずは本人との接触を試みる

- 「責める」のではなく「心配している」という姿勢が大切

- 難しい場合は、民生委員や福祉関係者の協力を仰ぐ

本人との話し合いで状況改善が難しい場合は、行政機関への相談が必要です。自治体によって担当課は異なりますが、環境課、生活福祉課、高齢福祉課などがゴミ屋敷問題の窓口になることが多いです。ポイントは「どのような影響が出ているか」を具体的に伝えること。悪臭、衛生、害虫、火災リスク、住民の生活への影響など、情報を整理して伝えましょう。事前にまとめた写真や証言、記録メモなどを持参すると、担当者も対応しやすくなります。また、相談する際には、ゴミ問題だけでなく、本人の生活状況や支援の必要性にも目を向けると、福祉的アプローチに結びつきやすくなります。自治会は問題を直接解決する立場ではなく、「必要な機関とつなぐ調整役」であることを意識しながら、関係機関と連携を図っていくことが重要です。

- 市区町村の「環境課」「福祉課」「高齢福祉課」などに相談

- 「地域の衛生環境」「生活困窮者支援」「ごみ処理条例」など多角的にアプローチ

住民への説明・対応も重要

ゴミ屋敷の問題に取り組む際、当事者への対応と同じくらい大切なのが、周囲の住民への説明と配慮です。特に自治会内では、根拠のない噂や憶測が広まらないように注意が必要です。感情的な話題になりやすいため、事実に基づいた情報共有を心がけましょう。「どのような状況か」「自治会としてどう動いているか」「今後どのような流れで対応するか」といった方針を丁寧に説明することで、住民の不安を和らげることができます。

また、「あの人のせいで」と個人を責める雰囲気を避け、「高齢化や孤立が背景にある地域の課題」として受け止める空気づくりも重要です。自治会が先導して冷静に対応することで、住民の理解と協力も得やすくなります。問題の本質を見失わず、地域全体で支える姿勢を育むことが、長期的な解決につながります。

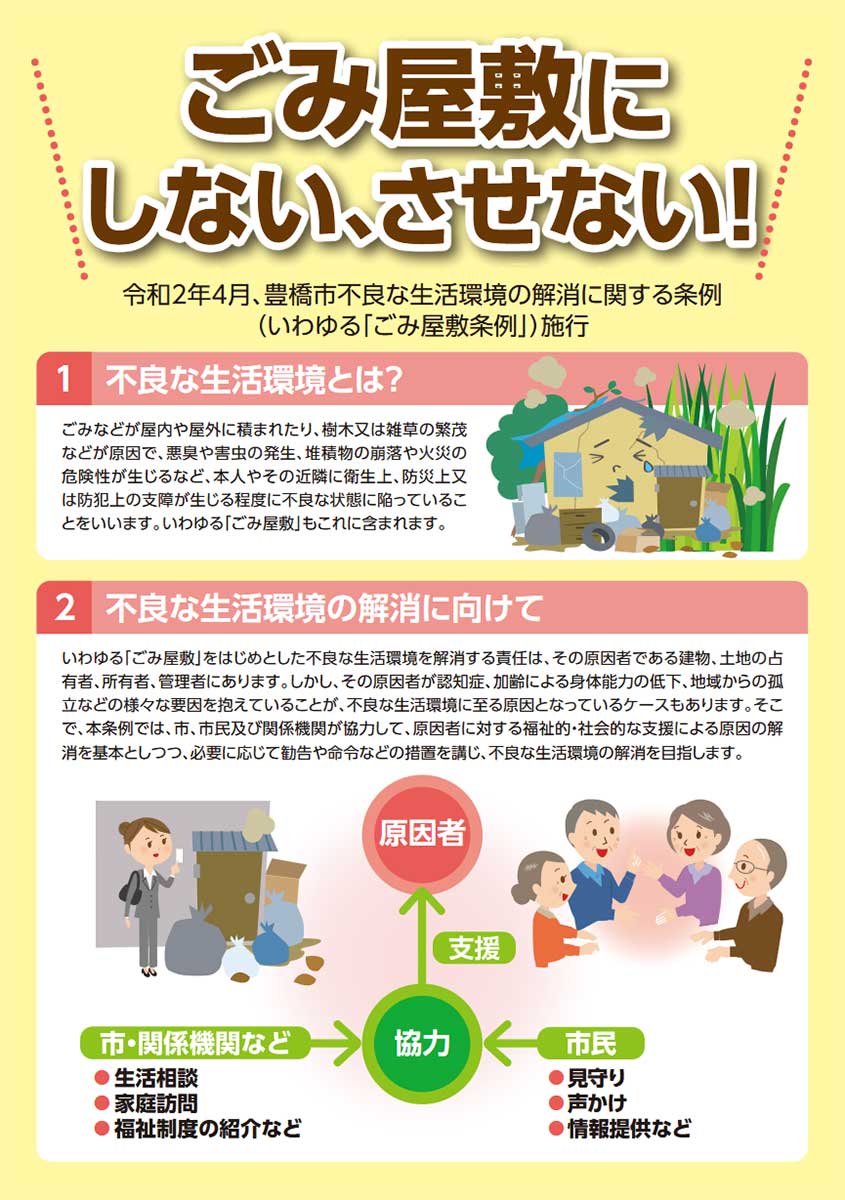

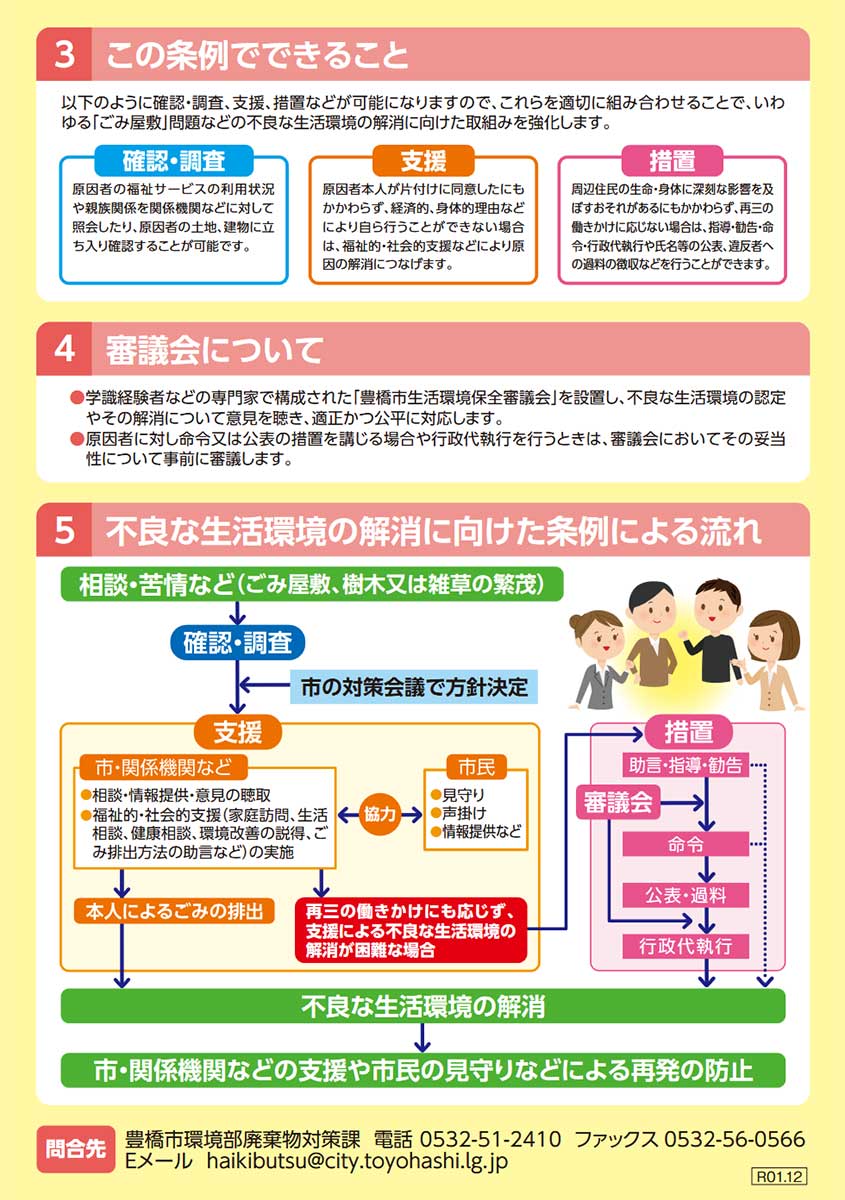

愛知県豊橋市のゴミ屋敷条例

愛知県豊橋市では令和2年4月に豊橋市不良な生活環境の解消に関する条例、いわゆる「ゴミ屋敷条例」が施行されました。この条例では豊橋市内の建築物等(建物やその敷地、隣接する空き地など)に物を堆積・放置するいわゆる「ごみ屋敷」等や雑草・樹木の繁茂は近隣の生活環境に影響を及ぼすことから、その不良な生活環境の解消を図るための支援や措置を講じていきます。